Di Jennifer Szalai. Traduzione di Carlotta e Corrado del Gruppo Internazionale. L’articolo originale è qui: https://archive.md/dK2PJ#selection-849.388-849.509

Ridurre l’economia, salvare il mondo?

La crescita economica si è rivelata costosa dal punto di vista ecologico e per questo sta crescendo un movimento a favore della ‘decrescita’.

Una marea crescente ed una torta più grande: la crescita economica è stata a lungo considerata un vantaggio così ovvio che viene perseguita dai governi di tutto il mondo come una cosa ovvia. Ma nel 2016, quando un professore di Londra avvertì una platea a Newcastle che la Brexit avrebbe portato a un precipitoso calo del prodotto interno lordo (PIL) della Gran Bretagna, una misura ben nota dell’attività economica, l’interruzione di una donna lo sorprese. “Quello è il vostro maledetto PIL,” gridò, “non il nostro!” Questa reazione fu motivata da un sospetto che è supportato dalla realtà: i guadagni della crescita economica hanno spesso favorito le fortune dei più ricchi invece di migliorare le condizioni di tutti. La prosperità, anche nei paesi più prosperi, non è stata condivisa. Ma tutta l’attenzione alle disuguaglianze è solo una crepa nell’edificio dell’ortodossia economica. Ora è emersa una riflessione molto più radicale, che incombe come una palla demolitrice: la crescita economica comunque è desiderabile?

Meno di due decenni fa, un economista come Herman Daly, che auspicava un’economia stazionaria, rappresentava una tale eccezione che il suo collega Benjamin Friedman poteva dichiarare che “praticamente nessuno si oppone alla crescita economica in sé”. Eppure oggi c’è un crescente movimento “post-crescita” e “decrescita” che fa esattamente questo — in riviste, podcast, conferenze. Basti pensare ad alcuni dei libri pubblicati negli ultimi anni: “Post-Growth: Life After Capitalism” di Tim Jackson, “Post-Growth Living” di Kate Soper, “In Defense of Degrowth” di Giorgos Kallis, “Exploring Degrowth” di Vincent Liegey e Anitra Nelson, “Less Is More: How Degrowth Will Save the World” di Jason Hickel. La proliferazione del termine è un indicatore: la letteratura sulla decrescita sta crescendo.

Nel 1972, il teorico francese André Gorz coniò il termine “décroissance” per chiedere se “la non-crescita — o addirittura la decrescita” nella produzione materiale fosse necessaria per “l’equilibrio della terra”, anche se ciò andava contro “la sopravvivenza del sistema capitalista”. Gorz scriveva nello stesso anno in cui veniva pubblicato “The Limits to Growth”, un rapporto di un gruppo di scienziati che avvertiva che l’aumento della popolazione e dell’attività economica avrebbero superato la capacità di carico del pianeta. “The Limits to Growth” fu inizialmente accolto con scetticismo e persino derisione. I critici indicavano l’innegabile record di innovazione tecnologica dell’umanità. Come disse un noto economista, “Le nostre previsioni sono saldamente basate su uno studio del modo in cui questi problemi sono stati superati in passato.”

E così la decrescita rimase ai margini per decenni, fino a quando la crescente consapevolezza del riscaldamento globale non divenne un tema ricorrente nei dibattiti pubblici nei primi anni 2000. La consapevolezza che non eravamo riusciti a innovare per uscire dal nostro dilemma ecologico, insieme alle disuguaglianze messe a nudo dalla crisi finanziaria del 2008, alimentò una diffusa sfiducia nella saggezza capitalista convenzionale. Forse la crescita economica incessante era più veleno che panacea.

Un’ideologia del “crescitismo”

Questo dubbio ha assunto varie forme, dall’agnosticismo cauto al catastrofismo categorico, con la decrescita che occupa l’estremo dello spettro. Per i sostenitori della decrescita, un concetto fondamentale è che nei paesi ad alto reddito, l’espansione costante richiesta dal capitalismo non è necessaria per migliorare le condizioni di vita delle persone; anzi, l’ineguaglianza conseguente e il disastro ambientale spesso le hanno peggiorate. Prendiamo Hickel, un antropologo che insegna a Londra e Barcellona e uno dei più ardenti sostenitori del movimento. Come altri critici contemporanei della crescita sfrenata, egli enfatizza la crisi climatica. Il suo libro inizia con scene di devastazione ecologica: lombrichi morenti, rese agricole in calo, riserve ittiche in collasso. Indica la connessione tra crescita del PIL e uso di energia, identificando un’ideologia del “crescitismo” che equipara a “una sorta di follia”. Egli sostiene di non promuovere una riduzione deliberata del PIL, ma che se questo ristagna o diminuisce perché conserviamo energia invece di consumarla, ben venga. In quello che potrebbe essere un manifesto del movimento, Hickel scrive: “La decrescita riguarda la riduzione del flusso di materiali ed energia dell’economia per riportarlo in equilibrio con il mondo vivente, distribuendo reddito e risorse più equamente, liberando le persone da lavori inutili e investendo nei beni pubblici di cui la gente ha bisogno per prosperare.”

Questo programma equivale ad una revisione del sistema capitalista, non solo a qualche ritocco riformista ai margini. Né i suoi sostenitori pongono molta speranza nelle soluzioni tecnologiche. “La ‘crescita verde’ non esiste,” afferma Hickel, citando una ricerca condotta con Kallis. “Non ha alcun supporto empirico.” Ovviamente, un’affermazione così radicale è tutt’altro che incontestata. Economisti come Paul Krugman e data scientists come Hannah Ritchie sostengono che i progressi tecnologici significano che la prosperità economica non deve necessariamente portare al degrado ecologico. Ma in ogni dibattito su prezzi del carbonio, livelli di diossido di carbonio nell’atmosfera e aumento delle temperature, l’argomentazione distintiva di Hickel e degli altri sostenitori della decrescita è principalmente morale: “Abbiamo ceduto il nostro potere politico al pigro calcolo della crescita.” In altre parole, abbiamo saccheggiato il pianeta invece di trovare modi più egualitari di vivere l’uno con l’altro. “Il problema del “crescitismo” è che per decenni ci ha distratto dalle difficili politiche di redistribuzione,” scrive Hickel. Questo inizialmente sembrava l’opposto di un problema. L’apparente capacità magica della crescita di permetterci di evitare i più difficili dibattiti morali è stata, per generazioni di politici, proprio ciò che la rendeva allettante.

Tuttavia, la volontà di evitare di politicizzare il dibattito sulla crescita economica e sulla redistribuzione, ha aggravato non solo i nostri problemi ecologici ma anche quelli morali. Un consenso illusorio tenuto insieme dalla crescita economica si è dissolto. Come nota l’economista Daniel Susskind nel suo nuovo libro, “Growth: A History and a Reckoning”, grandi questioni che erano state messe ai margini — riguardo interpretazioni contrastanti di valori come libertà, uguaglianza e giustizia — sono tornate con prepotenza. Tuttavia, secondo l’autore, questo è un motivo di ambivalenza, non di disperazione.. Dopotutto, la crescita ha anche emancipato gran parte del mondo da “una lotta spietata per la sussistenza,” sottolinea l’economista. “La crescita ha una promessa irresistibile e un prezzo inaccettabile; è miracolosa e devastante; ne abbiamo bisogno molto di più e molto meno.” Anche se condanna l’ottimismo ingenuo dell’establishment economico, Susskind è anche altamente critico verso i sostenitori della decrescita, che sono troppo sprezzanti nei confronti del capitalismo per i suoi gusti. Raccomanda di “adottare una mentalità di decrescita debole” — una che tiene “meno considerazione per la crescita” pur preservando un “endorsement serio dei meriti della crescita.” Solo una “posizione più equilibrata,” dice, riconoscerebbe “la realtà di un difficile compromesso tra crescita e clima.”

Abbondanza senza crescita?

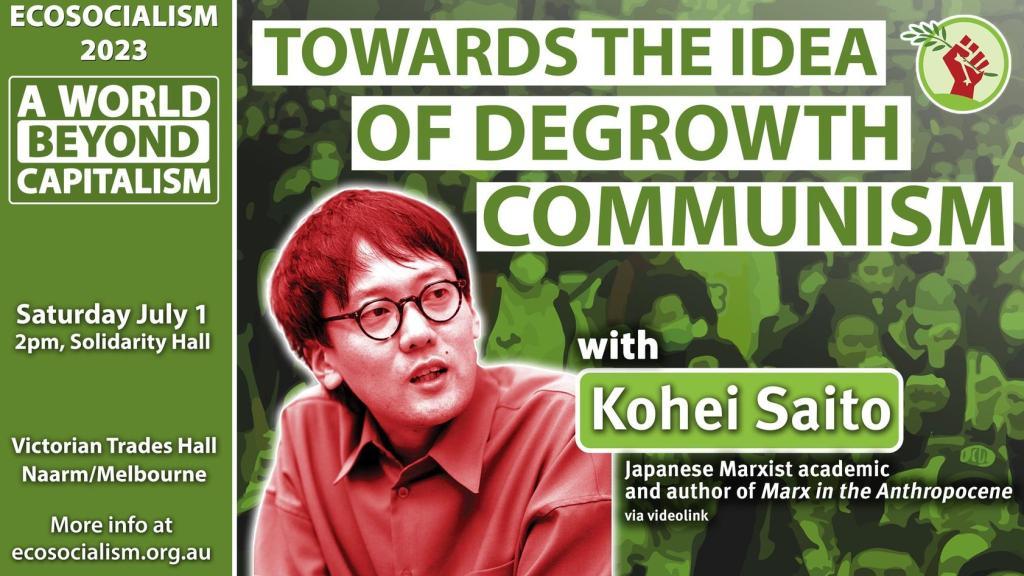

Tuttavia, per i sostenitori della decrescita, la pavidità di una “posizione più equilibrata” è ciò che ha permesso alla crescita capitalista di calpestare la terra in primo luogo. Questo è il risoluto messaggio promulgato da Kohei Saito, un filosofo marxista giapponese di 37 anni che è emerso come volto pubblico del movimento. “Qualsiasi tentativo di combinare la decrescita con il capitalismo è destinato a fallire,” proclama in “Slow Down: The Degrowth Manifesto.” Il capitalismo non tende solo alla crescita, dice, ma la richiede. “Richiedere la cessazione di tutte queste cose — richiedere la decelerazione — significa in effetti richiedere la fine del capitalismo.” Questa idea può sembrare estrema, ma ha trovato un pubblico considerevole: “Slow Down,” che è stato pubblicato negli Stati Uniti a gennaio, ha venduto mezzo milione di copie da quando è stato pubblicato per la prima volta in Giappone nel 2020. In esso, Saito cita l’attivista svedese Greta Thunberg, che ha denunciato una generazione più anziana per essere solo “interessata a soluzioni che permettano di continuare come prima.” Lo stesso Saito è nato nel 1987 e suggerisce che, poiché non ha vissuto la Guerra Fredda, è stato in grado di studiare il marxismo senza “imporre riflessivamente” la realtà dell’Unione Sovietica sul lavoro di Marx. Richiedendo “la fine del capitalismo,” Saito sta solo iniziando; ciò che supporta non è solo la decrescita, ma il “comunismo della decrescita.”

Da notare, Saito sostiene che il comunismo che sta proponendo non è il dirigismo dall’alto verso il basso, coercitivo e antidemocratico dell’Unione Sovietica, ma qualcosa che assomiglia molto di più al comunitarismo, con un’enfasi su misure più locali come l’aiuto reciproco, le assemblee cittadine e la “costruzione della comunità faccia a faccia.” Questa ridefinizione, dice, non è una ripudiazione di Marx — che ha sottolineato la necessità della crescita economica guidata dallo stato nel “Manifesto del Partito Comunista” — ma si basa su “appunti di ricerca che Marx tenne alla fine della sua vita,” poiché divenne sempre più disposto a considerare i pericoli del degrado ambientale. È certamente una strategia retorica insolita: insistere nel riproporre Marx e resuscitare un termine carico (e forse inaccurato) come “comunismo” cercando di purgare (o ignorare) il suo bagaglio storico. Ma il libro di Saito è scritto principalmente per una generazione che è stata gravata dalle conseguenze ecologiche della crescita economica e quindi ha pochi motivi per rispettare gusti e antipatie dei più anziani. Saito deride ripetutamente il più lieve accenno di moderazione con un sprezzante “non è niente di più”; le sue provocazioni intransigenti sono indubbiamente parte dell’attrattiva.

Alla fine, tuttavia, Saito ammette che c’è “un po’ di verità” nell’argomentazione secondo cui il capitalismo produce ricchezza materiale, e quindi sostiene il comunismo della decrescita solo per i paesi ricchi, non per quelli poveri. “Quelli del Nord del mondo godono di stili di vita ricchi resi possibili dai sacrifici di quelli del Sud del mondo,” scrive. La decrescita fermerebbe questa ingiustizia e offrirebbe una forma di “riparazione”: ridurre le risorse e l’energia utilizzate dal Nord globale e permetterebbe al Sud globale di perseguire la propria crescita economica. Solo non chiamatelo un sacrificio da parte nostra. Anche Saito è costretto a confrontarsi con la nostra testarda attrazione per l’abbondanza, allontanandosi dal vocabolario austero della decrescita e ricorrendo al linguaggio della pienezza. Come Hickel, promette un nuovo tipo di “abbondanza radicale”, in cui un impegno genuino per “i beni comuni” ci permetterà di assaporare “la ricchezza pubblica” invece di inseguire senza fine cose di cui non abbiamo bisogno.

Povertà di immaginazione

Dato che il movimento della decrescita rinnega la coercizione, come dovrebbe avvenire questa trasformazione globale? “Semi di comunismo della decrescita stanno germogliando in tutto il mondo”, scrive Saito, indicando esperimenti di governance locale in città come Barcellona, che si è impegnata a essere carbon neutral entro il 2050, e cooperative agricole in Sud Africa. Anche gli scettici della decrescita possono trovare che gli esempi di Saito di organizzazione dal basso suonino piacevolmente democratici e improvvisati. Ma la prospettiva dell’apocalisse globale che i sostenitori della decrescita continuano a enfatizzare ha anche l’effetto perverso di far sembrare le misure locali estremamente inadeguate. Tuttavia, Saito dice che tali esperimenti offrono qualcosa di cruciale: un senso ampliato di ciò che è possibile. I critici della decrescita, scrive, soffrono di “una povertà di immaginazione che semplicemente accetta lo status quo come immutabile.”

Il caso vuole che Susskind dica esattamente la stessa cosa, ma al contrario: che sono i sostenitori della decrescita a soffrire di una “mancanza di immaginazione.” Le accuse speculari sono sorprendenti. Forse non si tratta tanto di scarsità di immaginazione quanto di dove quella immaginazione è diretta. I tecno-ottimisti pongono la loro fiducia nell’innovazione; i decrescenti pongono la propria nei movimenti sociali. Entrambi i lati rivendicano di essere i veri realisti. Ognuno insiste che semplicemente non abbiamo abbastanza tempo per fare ciò che l’altro lato vuole. L’intransigenza di tali dispute a somma zero è un promemoria del motivo per cui le fantasie win-win sono così attraenti in primo luogo. Qualunque siano le profonde differenze tra i sostenitori della decrescita e i loro critici, la scala della crisi climatica suggerisce un punto di convergenza: abbiamo bisogno di tutta l’immaginazione possibile.